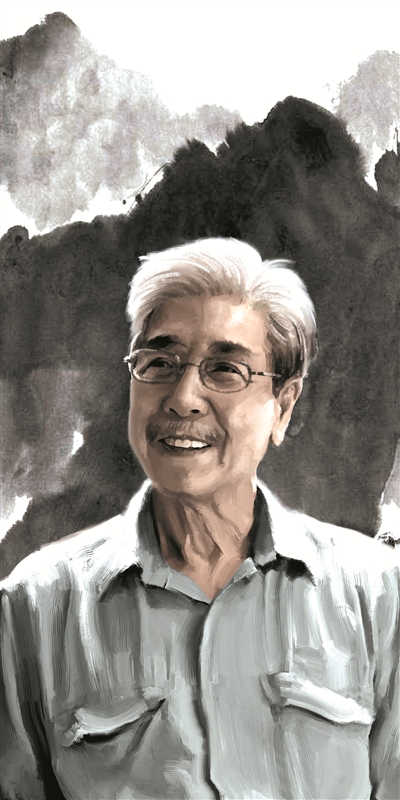

刘大任:我的根就在中国,至于枝叶在哪儿我不在乎

久别重逢刘大任

刘大任,出生于1939年,祖籍江西永新,9岁随父母赴台。1960年,他在《笔汇》上发表了第一篇作品《逃亡》,开始受到文坛注目。作家李陀曾说:“台湾的文学都有点小鼻子小眼,只有刘大任不一样。”然而,随着刘大任旅居美国,他的名字一度不为中国大陆读者所熟知。 在几十年的旅美漂泊中,刘大任一直心系的是大洋彼岸的“中国”,那里有绵延千百年的中国文化历史传统。在《晚风细雨》的故事中,儿子带父亲回到老家探亲,终于见到了遗留在大陆失散多年的妹妹,亲人久别重逢,哭成一团。刘大任说,这就是他自己真实的故事。那个时候,谁也没有想到,一走就是一辈子,更不要说流落到异乡。而这么多年后,伴随着刘大任的作品陆续在中国大陆出版,中国现代文学的图像得以完整。 我们何其幸哉,在这个时代,与他相逢。(罗婉)

刘大任一家的全家福

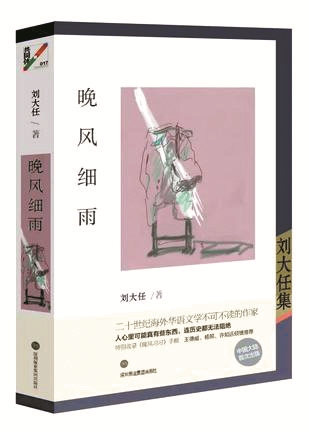

深圳报业 集团出版社 刘大任作品 (2017年) 《晚风细雨》

《枯山水》

《羊齿》

自深圳报业集团出版社开始陆续出版刘大任的作品以来,刘大任的名字逐渐被越来越多的读者所熟知。在此之前,这位被哈佛大学教授王德威盛赞的作家还一度认为自己在祖国大陆的出版经历不太成功。就在去年于北京举办的一场活动中,刘大任还公开了自己多年的一个小心愿:“希望有一天,我这一点‘可怜’的文学上的成绩,能够认祖归宗,回到源远流长的中国文学的传统,公开接受检验。”

刘大任的愿望实现了,他的二十多部作品不仅接下来会有计划地在大陆陆续出版,还于最近在深圳举办了他有生以来的首个小说艺术学术研讨会。他像一位久别重逢的故人,终于“踏”上了他内心呼唤和渴望多年的“中国”。然而,谦逊如他亦称,“这样的出版机会,至少使我能有机会被人看到。至于是不是被看到以后就能承认我是整个中国文化文学史中的一员,那还要看我自己有没有这个水准和资格,我只能尽量做到自己能做的,剩下的要等读者来评断。”

我的写作不会拘泥于某一种主义

晶报:从去年深圳报业集团出版社出版您的长篇小说《当下四重奏》,到今年又相继出版《枯山水》《羊齿》《晚风细雨》,文学评论界给您作品的定义是“左翼现代主义文学”。在您的作品中,既有左翼文学的倾向,又有现代主义文学的特点。包括王德威教授也曾赞誉您为“海外左翼现代主义最重要的作家”。对于这种界定,您是怎么看的?

刘大任:从我文学创作的萌芽开始,对我影响较大的就是所谓西方现代主义的文学。另一方面,在上世纪六十年代,我到美国留学,在夏威夷大学的一个东方图书馆中接触到了大量三四十年代的文学、社会科学的藏书,以及相关的报纸杂志。但我们这一代人,是有一个历史断层的,即对过去“五四”以来的中国历史的发展完全不了解,这让我生发了强烈地追寻真相的念头。

所以当我接触到三四十年代的中国文学时,那种感时忧国的时代责任感,就不自觉地和现代主义的想法结合了起来。这两方面的追求融合在一起,对我来讲倒是蛮自然的。比如说你如果只想做像詹姆斯·乔伊斯这样的作家,那你永远也不可能对中国的近代史、现代史了解得那么深入,这些东西也不会时刻反映在你的作品里面。因而对于这种称号和界定,我反倒觉得无所谓,写作中最基本的就是我要真的有这种感受才会去写它,在写的过程中我并不会拘泥于某一种主义,但是那些我受到影响的技巧和观念很自然地就会反映出来,就形成了这样一个“怪胎”(笑)。

晶报:您曾说过,“以前写小说,鲁迅是我精神上的私淑对象之一。现在写散文,还是跟周家脱不了关系,鲁迅的弟弟周作人成了我另一个私淑对象。”他们对您的创作产生了怎样的影响?

刘大任:鲁迅去世的时候才50多岁,如果就生活的起伏变化和人生的沧桑而言,我如今的经验比鲁迅生前要丰富得多。应该这么讲,虽然我认为在写小说的时候应该追寻鲁迅所走的路,但实际上做出来的大概和鲁迅还是不太一样。实际上除了鲁迅,我还读过许多上世纪三四十年代作家的作品。比如写《樊家铺》的安徽作家吴组缃,年轻的时候我读他的小说都蛮震憾的。茅盾的作品我也读过不少,我对他的《蚀》三部曲中的《动摇》印象尤为深刻,这些作品都影响了我后来的创作。

晶报:除了从前的中国作家以外,您在《枯山水》的序中也谈到日俄作家,以及西方作家陀思妥耶夫斯基、福克纳、詹姆斯·乔伊斯等对您的影响,东西糅杂的元素比较多。

刘大任:对,日本作家中诸如谷崎润一郎、芥川龙之介、川端康成等,以及日本大正时代一些重要作家和作品,如夏目漱石、志贺直哉等都对我有影响。像谷崎润一郎的《细雪》,我是读了中文版后再读的英文版,因为我日文不好,所以没有办法读日文,但是中英文我都看过两三遍。俄罗斯的文学对我也有影响,但相对于陀思妥耶夫斯基与托尔斯泰,我反而比较喜欢屠格涅夫的风格,因为他的作品更阳光。美国的海明威,英国的乔伊斯等现代主义的作品也对我产生了或多或少的影响。可当这些冗杂在一起的时候,我也讲不出我是什么派别。但年纪越大,我的一个想法就越发强烈,就是想把中国唐诗宋词中的一些境界和技巧运用在现代小说的创作里,所以《枯山水》就是这个做法尝试的体现。

把“顿悟”作为一种笔法融入小说创作

晶报:您刚刚提到您在小说中运用了唐诗宋词的笔法,而在您的文章叙事中也不乏有闲情逸致的书写,颇有明代散文大家归有光的感觉,散文和小说的界线在您的作品中并没有特别明显。

刘大任:没错,从一开始我就没有像教科书一样,把散文与小说严格区分,就像诗与散文在一起也可以变成散文诗一样。写小说的时候,我的文字基本与散文接近。可以这么说,当我有创作的念头时,我在布局方面下的功夫不会太多。

这里要提到一个概念,一般文学界提到乔伊斯就会提到他的“意识流”手法,但我这里要讲的是他比较不为人注意的另一个手法,学者称之为“epiphany”。从字源上讲,这个词来源于基督教里一个特殊的节日“主显节”,即表示上帝显灵的节日。这是什么意思呢?乔伊斯在写小说的时候,常常会安排让事实的真相在偶然间突然暴露出来。例如小说主角在街边无意听到别人聊天,本来这些内容与他的生活毫无关系,但是因为主人公的生活正经历着某一个阶段,说者无心听者有意,突然一下子就把他人生的真相给揭露出来了,就是这么一种笔法。中国文化中其实也有一个传统的说法与之相似,即来源于佛教禅宗的“顿悟”,在偶然间明白了事物的真谛,灵魂震荡。唐诗宋词里面常常也会利用这种顿悟来创造一个境界,所以我也尝试着在小说创作里面融入这种笔法,因而比较不重视情节的安排和布局。

晶报:延续我们刚才对古典诗歌的讨论,在《枯山水》这部短篇小说集中,您不仅在笔法上运用了唐诗宋词的语境,文章的标题也带有一种诗意和意象,比如《无限好》《孤鸿影》《对镜》这样的篇章,是否您在取材上和立意上就有意而为之?

刘大任:从诗词中撷取的标题,本身就有一种暗示的力量在里边。比如看到“无限好”,大家就会想到“夕阳无限好,只是近黄昏”这个句子。这个故事描写了一个悲惨的老人,晚年没有家人的照顾,总是喜欢一个人坐着看湖,做他的梦。小说很短,就一千多字,最后他发现原来自己是被家人锁在那边的,“无限好”恰好形成了一个反讽。再如《对镜》,对镜可以说是很多老年人的一个共同的习惯,在镜子里面看到自己的时候,一定会想到从前自己年轻的模样,这个题材也是写的老年生活,因此这个“对镜”就带有一种接近死亡的意味在里面。

晶报:从古诗词中获取灵感,您称为“偶尔翻阅”所得。对于不计其数的古代诗人词人,您是否有比较青睐的对象?

刘大任:我没有深入地研究过某一位诗人,也不会限定自己要读某位诗人的全集,或者研究其写作生涯等,但是

会对某位诗人的某一首诗比较钟情,亦会记得比较清楚。比如杜甫的《登高》,柳宗元的《渔翁》等。像《渔翁》这样的诗,自然在年轻的时候也读过,但是那个时候读了也是白读,进不了内心,然而晚年再读到那句“岩上无心云相逐”,心里便感慨万千。于是便将这句诗放在《闲》三篇联作的篇名后面。

在非洲找回了自己死掉的“文学细胞”

晶报:不同于《枯山水》主要收录的是您晚年时期的短篇小说,《羊齿》则代表您从青年时代到中年前期这段时间的作品。相比之下,感觉您晚年的作品坚厉气质更俱,抒情韵味更浓,相对早年的“火气”而言,更为平和冲淡。是什么导致了您作品风格的变化?

刘大任:这是一个漫长的发展过程,中间经过了很多我自己的反省、思考,包括与朋友交流意见等。最早的时候是台湾兴起所谓的“先锋派”,我们称之为“前卫”。那时的写作基本就是一群朋友“瞎聊天”,说下一期某个杂志还差一篇文章,那我就来赶一篇。所以开始写的时候就随兴致所至,有什么灵感和想法把它弄出来就是。

有意识地想把写小说当成一回事来做,是1960年代中期我参加台湾《剧场》杂志的编务后。当时《剧场》因为编辑方针的问题起了争执,内部分成了两个对立的派别,一派认为搞文学、电影或者戏剧,一定要立足于现实,把现实生活在作品里反映出来。另外一派则认为我们自身的电影戏剧落后了至少几十年,根本没有资格自己来搞创作,所以应该先引进介绍西方先进的作品,主张杂志95%以上的内容都得是翻译的。和我们一起创办《剧场》的邱刚健就持这种意见,即不要自己搞创作,而我和陈映真其实是更认同前者的。在这个辩论的过程中,除了吵架之外,当然我自己也在反省。后来,我和陈映真就与尉天骢一起合办了《文学季刊》,为了体现我们的想法和主张,我和陈映真在《文学季刊》的创刊号上都发表了一篇小说,我写了《落日照大旗》,陈映真则写了《最后的夏日》,这里头就有现实生活了。从那篇小说起,我们两人的文学风格就都有了比较显著的变化。

“保钓运动”发生后,我的风格又发生了一个变化。那时的文章就完全变成了檄文式的“宣言体”,像写战报一样,充满了火气,而且都是喊口号。在那一段时间里,我根本没法创作文学,甚至在好几年的时间里连一篇小说也写不出来。一下笔就生厌,怎么自己的文字变成这个样子了?刚好此时联合国有个机会可以到非洲出差,我就自愿报名了,把我们全家都搬到了非洲去。

晶报:所以其实到非洲出差,对您的创作是一个“缓冲”。

刘大任:是的,我在非洲待了三年,才逐渐把“宣言体”扭转过来,把自己的心情完全换了一遍,那个时候才开始想回头来搞文学。我离开非洲是1978年,在那前一年我就开始构思,想把我在1960年代初期到中期那段在台湾文艺圈子里和大家“鬼混”的经验写出来,所以就写了《浮游群落》。

晶报:包括您之前在联合国工作,其实也是公文性质的写作比较多。您是如何扭转和平衡这种写作风格的?

刘大任:我在联合国的一个主要工作是翻译,这对我的文字也有很坏的影响。因为联合国的文字翻译有一个非常特殊的要求,只要原文里面出现的字,在中文的翻译里都要把它们照顾到。所以那种中文就会变得有点奇怪,意思是到了,但是中文不太通。我尽量想办法通,但是总是有点怪怪的,所以翻译的文体也是很糟糕的,当然“保钓”时的那个文体更糟糕。当我想把这些统统丢掉再回到文学上来时,就必须得下很大的一番功夫,比如重新去读中国古典的东西。

我的首要位置就是知识分子其次才是写作者

晶报:您在《羊齿》书末的《二流小说家的自白》一文中,说给自己的定位是“二流小说家”,然而连“小说家”这个称号都觉得汗颜,一向只自命为“知识分子”。您如何区分这两个概念?

刘大任:我一直没有把自己当成一位作家,而是当成了知识分子,大概是因为中国近一两百年的屈辱历史一直是我们这一代心灵上最沉重的负担。记得有一次王德威邀请我到哈佛大学参加一个会议,其中有一个美国教授就问我,说你们当初搞“保钓运动”,是不是因为一个“贪”字,因为你们看中钓鱼岛底下的石油资源以及战略利益等等。我是这么回复他的,我说老先生,如果你是研究中国现代史的,请你认清楚一点,在当代的中国知识分子心中,最沉重的一个东西就是耻辱,这个耻辱是从170年前西方的船坚炮利、帝国主义的政策所带给我们的。我们当中任何一个有良心的知识分子,大概都不能够忍受这种状况,一定要从羞辱中重新站起来。“保卫钓鱼岛运动”是由“耻辱”两个字引发的,跟贪婪毫无关系。当时局面很难堪,因为他讲的话不是很客气,我也不是很客气地回应他。不过有王德威在,他就出来打圆场(笑)。

晶报:对您而言,是否知识分子承担的更多是家国的责任,如同中国传统士大夫的担当?

刘大任:是的,如果把自己当成是中国长时期的绵延历史文化的一部分,传统叫“士大夫”,当代则是知识分子,我觉得这基本上就是读书人的良知。只要你把这个东西放在心里,不论是从事写作、绘画还是音乐,都没有关系。所以对我来讲,我的首要身份就是知识分子,其次才是写作者。写作只是我的技能,我可以通过文字这样一个工具,表达我的想法。所以我除了写小说,还写了很多散文与评论杂文之类的东西。

晶报:那在您看来,“一流的小说家”应该是怎么样的?在中国的经典文学中,是否有这样的一流小说?

刘大任:美国文学界有一个“美国大小说”(The Great American Novel)的传统,很多年轻人的志向就是要写一部伟大的美国小说。我是觉得一个一流的“大小说家”,要有原创性,还能够在作品中掌握和反映这一个民族和社会的主要脉动,而且要有能改变这个社会脉动的展望眼光和胸怀,这是不容易的。

所以几百年来中国真正能称得上“大小说”的,大概就是四大名著了。但不幸的是,前面三部作品《西游记》《三国演义》《水浒传》基本上是集体创作,是很多代的说书人讲故事累积起来的话本,最后出现了这么一个作家把它们编订成本。《红楼梦》是一部没有完成的小说,只有一大半,后四十回不见了,所以到现在还是一个历史的谜。但是在现当代每一个中国人的思想里面,都脱不了这几部小说的影响。《三国演义》所宣扬的是,关公的“义”字;《水浒传》里有西方人所谓的“brotherhood”,即江湖兄弟之间的关系;《西游记》里有很多想象的东西等等,对我们的影响都十分深远。这才是“大小说”,我们现在的学养都还不够。文化一定要沉淀,历史一定要经过很多教训,让你深刻地感到痛苦的深度,知道任务的沉重。这样慢慢地累积,一个大小说家他的学养、他的认知、他的胸怀,他各方面的条件才能完全具备,非常不容易。

晶报:看过聂华苓的《三生三世》,其实觉得她的某一些人生轨迹跟您有一点点相似,她曾说过她的根在大陆、干在台湾,枝叶在爱荷华。那对于您来说,您的根、干和枝叶分别是什么?

刘大任:我的根就在中国,至于枝叶在哪儿我不在乎,因为我在美国只是借个地方住而已,我的心永远不在美国,反正我唯一关心的就是中国。而我说我的根在中国,更大程度上指的是中国源远流长的文化历史传统。我大概活就活在这个上面。而中国文化历史传统是不停地变化的,前面还有很长的路可以走,这个脉络中从古到今都有一些有良知的读书人在支撑着这一个传统,我也希望能够做其中的一分子。

相关阅读:

- ·张炜:中国应有更多文学奖(2012-04-23)

- ·池莉斩获"中国作家"大奖 将继续探寻文学本质(2012-05-02)

- ·著名作家阎连科:中国小说与世界差距没拉大 (2012-06-21)

- ·与王蒙对谈“中国天机”(2012-07-12)

- ·刘震云:我是中国最“绕”的作家(2012-08-15)