梁晓声:文学告诉我们,人在现实中应该是怎样的

樊金凤:北京十月文艺出版社编辑

梁晓声:中国当代著名作家、学者

樊金凤:梁老师,您好!1983年1月,《青春》丛刊第一期发表了您的中篇小说《今夜有暴风雪》,小说一经发表便产生了非常大的影响,感动了无数读者,直到现在依然被称为“知青小说”里程碑式的作品,并于2018年入选《小说选刊》改革开放40年有影响力的40部小说。想请您谈一谈这部小说的创作背景,以及您当时的写作情况。

梁晓声:想想这是36年前的事了。是这样,当年我写过短篇《这是一片神奇的土地》之后,给自己规定了一个写作计划,接着写关于北大荒知青的中篇、长篇,当年的想法是完成短篇、中篇、长篇的知青小说计划之后,就不再接触知青文学了。其实知青的情况千差万别,北大荒知青也是不一样的,有农场的、兵团的、林场的等等,不过北大荒的知青都是拿工资的,32元,比插队知青境遇还要好一些,每个月还可以寄一些钱补贴家用。兵团是比较特殊的,首先特殊在它的地理位置上,接近中苏边境,因为当时中苏关系比较紧张,兵团实际上有着戍边的义务,在战时转身就会变成战士。

我因为1974年就去复旦读书了,我其实并没有经历知青大返城,兵团解体的消息,也是听返城的战友讲给我听的,其中的一些情节,最初的一些行为,可能是某些连队发动的。他们是受全国知青返城的影响,因为黑龙江知青的返城好像晚于全国其他地区的知青返城,当时在全国来看,插队、农场的知青已经陆续返城,兵团却还没收到指令,因为他们是兵团,来的时候他们特殊,返城的时候又显示出他们的特殊性,就是有可能不能返城。所以,那个时候有些兵团知青就会按捺不住,就会有一些激烈的行为。《今夜有暴风雪》写作的背景大概是这样的。

另外,《这是一片神奇的土地》写的是刚到兵团的情形,《今夜有暴风雪》写的是知青返城的情形,我觉得我也应该把它写出来。

樊金凤:1983年的《青春》杂志创刊仅仅4年,在当时来说还是非常年轻的文学刊物,您为什么会把这篇小说投稿给《青春》?说说您记忆中的《青春》,以及当时的写作者和读者是怎样看待《青春》这本文学刊物的?

梁晓声:当时有两本《青春》,你说的1979年创刊的可能是月刊,那叫“小青春”。《今夜有暴风雪》发表的是季刊,我们叫“大青春”,《今夜有暴风雪》是1983年发表的,1983年就是它的创刊号,是第1期,至少在我的记忆中是这样的。当年中国文学刊物有“四大名旦”之说,《青春》月刊属于“四小名旦”,在当时颇有影响力,刊名也起得很好。无论是在“大青春”,还是“小青春”上发表的作品,作者多以青年为主。在《青春》发表之后的转载率也很高,确实是在当时影响力很大的文学刊物。

我在写《今夜有暴风雪》的时候,其实有一些困惑,因为我当时的感觉可能已经在尺度的边缘了,那时我比较年轻,有一种尝试的欲望,但写下来后如果不能发表,就没有办法和读者见面。正好《青春》来约稿,我就寄给他们看,看了之后,他们就决定要刊发,还特别约请我到了南京,安排我住在一处招待所,在南京呆了差不多有一周的时间,又做了一定的修改,当时创刊号就已经确定下来了,而且是头条。

记得那一年南京下大雪,雪下得很大,等到我要回北京的时候,主编斯群和副主编李锡焕与我话别,话别的方式也比较特别。我们吃完晚饭,大概是七八点钟,在我的房间里用电炉子烧咖啡,苦咖啡泡方块糖,那是我第一次喝咖啡。我对喝咖啡没有特别享受的感觉,就陪他们聊,聊文学也聊别的,聊到差不多深夜,给我印象最深的是,当时的主编斯群说了这样一句话:“一切自己来承担,大不了主编不当了。”可见当时的压力是非常大的,因为大家没见过这样的作品,但是因为当时文革刚结束,有一些当主编、责编的朋友在自己能够决定作品用或不用的时候有时就会表现出一种义无反顾的态度,他们对于作品也是非常尊重的。

《今夜有暴风雪》获得了《小说选刊》改革开放40年有影响力的40部小说,这篇小说在当时也获得了全国最佳中篇小说奖。后来还拍成了电视剧、电影,虽然遇到一些反对的声音,但在总体上,大家普遍达成一个共识,就是这部小说是正面的、积极的,没什么负能量。公众把它当成一部正能量的作品,而且一直当作正能量的作品来看待,由此可以推断,当年文艺思想解放的愿望是当时文坛的主流。

樊金凤:您刚说到了《今夜有暴风雪》的获奖情况,其实除了获1984年全国最佳中篇小说奖外,这部小说还获得了由《青春》主办的第四届“青春文学奖”。我查了下资料,这一届的“青春文学奖”和您一同获奖的还有作家苏童、肖复兴,现在也都是当下非常著名的作家。请问《今夜有暴风雪》的发表和获奖对您之后的写作以及之后的人生产生了什么影响?

梁晓声:对人生不一定会有什么影响,对创作肯定是有影响的,肯定是一种很大的鼓励和鞭策。作者把一部作品给到不同的杂志、出版社,情况可能不一样,有些出版社、杂志社可能认为不适宜出版或不适宜刊出,这个作品就被压下了,如果第二家出版社、杂志社还是如此,那就面临第二次被压下。一般作者接连两次、三次遇到被压下的情况,创作信心就会受到挫折,有可能就不再接着寄给别的出版社、杂志社了,那么这个作品可能在相当长的一段时间内,就搁置在那儿了。《今夜有暴风雪》能够顺利发表,能够与读者见面,并且获了奖,我是一直很感谢《青春》杂志的。

樊金凤:我注意到您早期的一些作品,无论是《今夜有暴风雪》,还是《这是一片神奇的土地》《鸽哨》《白桦林作证》《边境村纪实》等,普遍表现艰苦岁月中知识青年们的生活,着意刻画一些时代背景下的典型英雄人物形象,有着浓浓的英雄情结和时代担当。而当下的青年作家则喜欢把笔墨放在“小我”上,他们似乎很少会去书写家国和英雄,更多的是关注身边的普通人以及他们细碎的生活,多数写写小悲哀、小欢乐、小境界,对此,您怎么看?

梁晓声:这跟经历不同有关,还跟阅读不同有关。因为我是等于小学四、五年级的时候就开始热衷于课外阅读,那时看连环画比较多。到了六年级的时候,就开始看成人书籍,成人书籍中,最初看国内的作品和国外的作品一样多,渐渐地,读国外的作品就会更多一些,尤其是欧美文学作品和苏联文学作品。欧美作品、苏联作品,包括国内的作品,这些作品对我的影响,我个人认为是逐渐形成一种混合型的英雄主义,这种混合型的英雄主义有1949年以后的革命英雄主义气质,有欧洲启蒙时期的人道至上的气质,另外还有苏联十二月党人的精神。我之所以说它是一种混合的英雄主义,是说这些作品中的青年身上,既有英雄主义的气概,同时又有着很人性化、很人道主义的意识主张,前一种是革命文学的,后一种是欧洲启蒙文学的,因为这两种都读过,就会给我留下一种印象,那么自己在塑造人物的时候就会有所考虑。在我看来,塑造人物就是把自己喜欢的形象写进作品里,我肯定是喜欢那样的青年形象的。

那时,哈尔滨的青年无论是美术或音乐方面都受苏联艺术的影响很深,所以,关于雪原、关于人在荒野上的命运等主题都会给我们留下深刻的印象。另外,从我的经历上看,我做知青的时候,也基本就是那样做过来的,我做过班长、代理排长、小学老师,做班长必须要有担当,必须要有牺牲精神。我在小说中写到的那些情节有些也是自己日常生活的写照,今天看来这些人物很不一般,大家可能会认为是不是一种情节上的刻意安排,实际上他们就是那样的,就是那样做过来的。

樊金凤:您在接受凤凰网采访的时候,曾经说“关注现实、反映现实,这是一种使命和责任,这种使命和责任简单来说就是关注他者的命运”,在您看来,作家是有责任去关注他者命运的。这种理念似乎也体现在您新近出版的《人世间》(三卷本)中,《人世间》被称为“五十年中国百姓生活史”,小说立足底层,直指人心,有道义有担当,有筋骨有温度,请您简单谈谈您的新作《人世间》。

梁晓声:这部作品应该是我较长时间的一个夙愿,我当年的计划是写完关于知青的短、中、长篇三部以后,几乎就要跟知青文学说再见了,我觉得我也只不过跟大家一样经历了一段知青生活,但是又没有断然地脱离关系,后来我又接着写了《年轮》《知青》《返城年代》等。到写 《人世间》的时候,我突然意识到两点:

第一,当时下乡的知青多是城市里的长子长女,就是哥哥姐姐下乡,弟弟妹妹留城了,我们原先认为只有下乡的哥哥姐姐们才经历过,才对那个特殊的年代会有特殊的记忆,突然我意识到其实留在城里的这些人也同样经历了,也同样有反思。我就在想,关于中国一路走来的路径,不仅知青一代可以完成这样的一种反映,留城的一代也可以。

第二,恰恰是留城的这些青年,他们又是少数,在文学作品中被写到的时候不多,这个群体好像被忽略了,我就想这一代人其实也是值得关注的,因为他们的留城也很不容易,他们的知识结构也比较薄弱,特别是底层的小儿女们,虽然留城,好像比哥哥姐姐幸运,可是又幸运在哪儿呢?他们跟哥哥姐姐还不一样,哥哥姐姐在一起,你是知青,我也是知青,大家都一样,身份无差别。在城市里,他们还要经历差别的压力,有的就是被分配到街道烧茶水或在澡堂搓澡,工作的调动和置换比登天还难,所以我愿意为底层家庭写下他们的生活经历。《人世间》里的人物少了前面说的那种混合型的英雄人物气息,更多的是普通人的喜怒哀乐。

樊金凤:从1970年代开始从事文学创作到今天,您已经创作了40多年,至今依然在坚持写作,您不仅是知青文学第一人,还是“文坛的常青树”,也是当代中国文学的核心作家之一,对此想请您给现在的青年写作者一些写作的建议,能否将您的一些写作经验或写作心得分享给现在的青年写作者们?

梁晓声:对于我来说,有两件事是我生活中的主要内容,一个是读书,另一个就是创作。不同的人有不同的阅读范围,应该说,一个人的精神史最初的时候就是他的阅读史,特别是在没有电视,没有手机,电影并不那么发达的时候,人们更多的是从阅读书籍来接触文艺。一个人的阅读范围、读或不读决定了他的精神成长史是不同的,我庆幸自己的阅读范围还比较广,国内和国外的作品都同时兼读,由于是这样的读,决定了自己在写作的时候对于文学的理念理解会不同。

对于现在的写作者来说,可能有的人认为我只是在写一个故事而已,他们或许在拿起笔开始写作的时候就会想:哪一类题材最容易发表,哪一类题材如果变成有声读物听众最多,哪一类题材改编成影视剧的可能性更大,他们在写作之前就会有这么多的考虑,当然这些考虑是无可厚非的。但是,这也导致一个问题,当我们打开听读频道,收听受众最多的那些作品往往题目很怪,取悦的目的很明显,这种迎合市场的作品受众群体反而很庞大,而一些纯正的好作品可能读的人很少。那么,关于写作可以有几种态度,一种是向市场倾斜,这种其实并不难,甚至是有套路的。另一种是背对着市场,只对着文学,这种写作反而变得比较难,我个人觉得现实主义写作是比较难的。

总体来看的话,可能最后决定写作者是怎样的作者,那一点很重要。怎样理解文学?我们为什么要文学?我个人觉得,说到底,还不是因为,文学可能使我们的生活变得更好一些嘛。人类绝不会是因为文学这件事很糟糕、文学刺激、文学里边有我们现实生活中完全不能做到的,或者文学里有我们心里想而不敢做的,我们看文学才过瘾,我估计人类最后恐怕还是因为阅读文学会使自己的休闲时光变得更丰富一些。阅读文学可以和各式各样的人有所交流,甚至成为朋友,文学里的朋友可能比现实中的朋友更值得我们尊重。说到底,文学作品不仅写了现实中的人是怎样的,还写了人在现实中应该是怎样的,这是在我快60岁的时候,重新回过头来,反观我读过的作品,才突然悟到的。比如雨果、托尔斯泰、狄更斯,他们笔下的人物都是给我们提出人在现实生活中应该是那样的一个参照,当我意识到这一点,才明白写作的意义,我想这个可能是一些年轻的写作者还没有意识到的,也是我想与他们分享的。

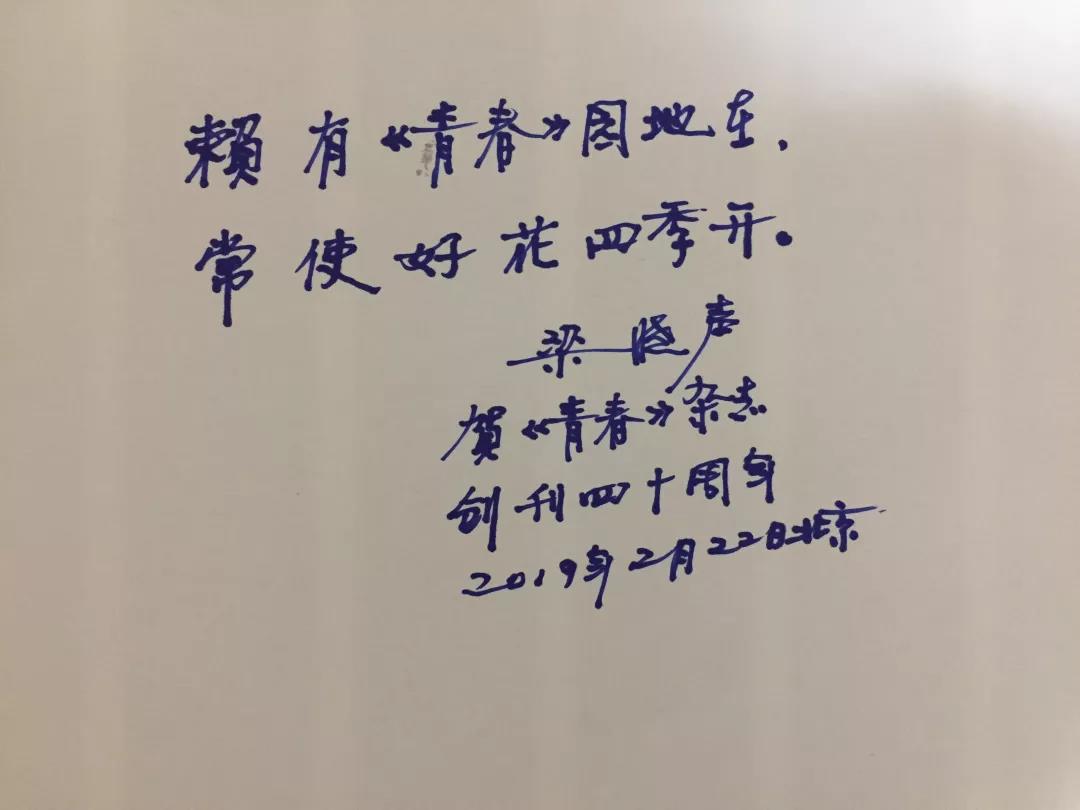

樊金凤:今年是《青春》杂志创刊40周年,《青春》始终秉承“青年写、青年读,面向当代青年,为无名者铺路,培养文学新人,用优秀作品鼓舞人”的办刊宗旨。这些年,《青春》杂志为文学界发掘、培养了一大批的青年写作者,最后想请您对《青春》杂志说几句祝福的话。

梁晓声:我个人对《青春》杂志是充满感激之情的,《青春》杂志伴随着上世纪80年代那一批青年作者走过了40年,发表了不少好作品。重要的是,这么多年它每一年都在发现新的作者,不断地为中国文坛输送年轻的新鲜血液,我觉得尤其是在文学期刊要办好并不容易的情况下,《青春》能够依然秉持着当年的初心不变,这一点是很令人尊敬的。我愿《青春》常在,愿《青春》杂志这块文学的园地继续为中国的文坛培养更多优秀的青年作者,桃李满天下!

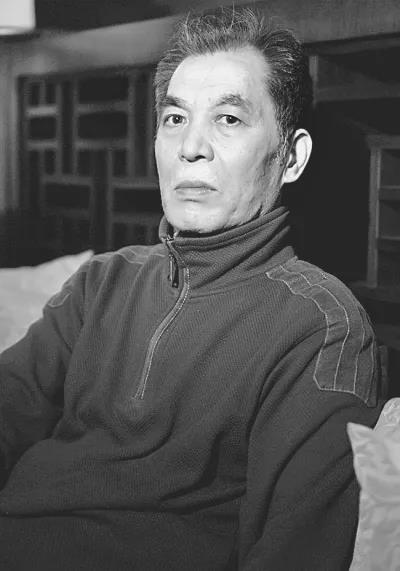

梁晓声

原名梁绍生,祖籍山东荣成,1949年生于哈尔滨市,当代著名作家、学者。北京语言大学人文学院资深教授,全国政协委员、中央文史研究馆馆员。