几百年前西方人视野中的舟山群岛

自从16世纪新航路开辟后,舟山群岛,这个东海上的明珠,在中西交往中逐渐成为一个繁荣的国际贸易口岸。西方许多外交家、旅行家、航海家、科学家、商人、远征军将士和传教士,把舟山当作进入中国的重要通道,并且撰写了大量游记、回忆录和信札等文本,记载舟山的风土人情以及在舟山的见闻和感受,旨在向西方传达舟山的形象及中国的形象。

一 从自然地理来看,舟山是“东海第一门户”

据最新研究,在欧洲地图上第一次出现了完整的舟山岛,并明确地标明Cheuxan lnsula(舟山岛),是1655年出版的意大利传教士卫匡国的《中国新图集》。 1703年,英国桑顿公司出版了一张舟山古地图,是一本英国航海地图的一部分。图中称舟山为“舟山群岛”(The island of Chusan)或“大舟山”(Great Chusan),“Chusan”为当时“舟山”的英文翻译,据说跟舟山人的方言有关。地图准确地标示出舟山的地理位置在中国东部沿海地区,非常详细地记载了舟山的地理状况,描绘了舟山岛附近的地形,数据可谓相当正确。

1793年 (清乾隆五十八年),英国派遣以马戛尔尼为全权特使的政府代表团对中国进行访问,曾在舟山作短暂的停留和访问。时任马戛尔尼使团副使的伦敦皇家学会会员乔治·斯当东男爵在回国后撰写了《英使谒见乾隆纪实》,详细地记载了使团的来华活动情况。如他们在接近舟山的途中所见,有这样一段文字说明:“这块地方的岛屿多,安全的停泊港也多,可以容纳任何大船。除了这点以外,这里还处在中国东海岸朝鲜、日本、琉球(又称“流求)和台湾的中心地带。对于宁波的繁荣起着很大的作用。 ”1843年伦敦费塞尔公司出版了英国著名水彩画家托马斯·阿罗姆的《中国:那个古代帝国的风景、建筑和社会风俗》一书,在这本英文画册中阿罗姆明确地指出舟山群岛的地理位置是“东海第一门户”:“舟山,形如巨舟,是中国的第四大岛,横在杭州湾上。有言道:宁波之防在舟山,舟山之险在定海。宁波是浙东巨镇,建在甬江上,有舟山本岛和舟山群岛作天然屏障。甬江口的镇海、舟山岛上的定海,成倚角之势,控扼着经舟山群岛到宁波和杭州湾的海上通道。定海有这样重要的位置,自然是东海第一门户。 ”阿罗姆还指出,1840年鸦片战争中英国对舟山的侵占,是与舟山优越的地理位置和良好的港口条件有关:“英国人早就调查好了航海路线,摸清了舟山的地形。他们知道,舟山岛是中国的第四大岛,形状酷似新加坡,而比新加坡更大。海岛的最近处离大陆十多公里,既可独立,又方便联系。他们的野心是武力占领,强行开埠,把舟山的定海变成第二个新加坡。 ”在英国人的眼中,舟山是一个群岛,岛屿众多,海岸线绵长,水域宽广,水深浪平,具有得天独厚的港口条件,为他们进行中外航运和贸易提供极大的便利。

二 从经济地位来看,舟山是“中外通商的要津”

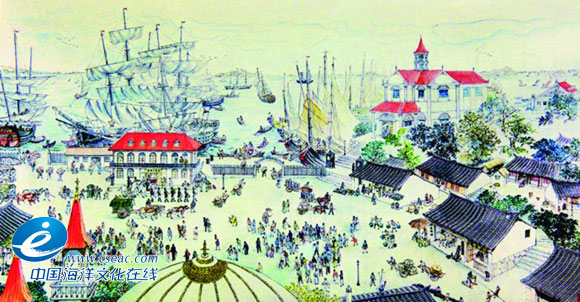

1526年(明嘉靖五年),葡萄牙殖民者侵占舟山的六横岛,建立了当时世界上最大的国际贸易港——双屿港,时间长达22年。葡萄牙商人平托,曾到过舟山双屿港。他在游记中写道:“双屿港由对峙两岛构成,有海岸八处,最宜泊舟。 ”在双屿附近居住的外国人,除葡萄牙人外,还有日本等十多个国家商人,多时达3000人左右。他们来双屿港互市贸易,入夜灯火通明,一派繁荣,甚至港道拥堵,船只无处停泊。平托称“中华帝国的双屿港”是16世纪东亚最繁华的国际贸易中心。

继葡萄牙人之后,英国人也开始对舟山产生兴趣。 1793年马戛尔尼访华期间,以照会形式向清政府提出了六项要求,其中有关舟山的就有两条:一是允许英商到宁波、舟山和天津贸易;二是将舟山附近一处海岛让给英国商人居住和收存货物。在英国人看来,舟山一直是“中外通商的要津”,临近中华帝国第二大城市——杭州,为当时最大对外贸易港——宁波的外泊港。1840年2月,英国海军上校义律致海军少将梅特兰信中说道:“舟山群岛良港众多,靠近也许是世上最富裕的地区,当然还拥有一条最宏伟的河流和最广阔的内陆航行网……这个基地不久便会成为亚洲最早的贸易基地,也许是世界上最早的商业基地之一。 ”可见,英国人看中的是这里的港口和贸易功能,舟山是英国比较理想的贸易据点。

除了葡萄牙人、英国人对舟山的海外贸易有记载外,其他西方国家也十分关注舟山的“贸易良港”地位。李希霍芬是德国地理学家,1868年他考察舟山时,立刻意识到这个地方最适宜作为德国人在中国的商贸军事据点,在当年11月21日的日记中写道:“作为一个自由港,在一个像普鲁士的国家手里,舟山可以得到一个使人推崇的地位。 ”它“不久可以将上海一部分商业拉过来,并且随着中国商业利益的非常发展将渐渐超过上海。一个这样的地方,同时也只有这个地方才有可能,那就是舟山”。马汉是美国历史上最著名的海军理论家,他在1890年出版的代表作《海权论》“海权之要素”一节中指出:“……宽大与水深的良港是力量与财富的一个来源,如果他们还是可供航运河道的出海口的话,那就更是如此了。 ”马汉认为,长江口一带称得上他所说的“宽大与水深的良港”只有舟山港。

三 从军事战略来看,舟山是“极佳的军事指挥部”

19世纪上半叶,英国侵占中国沿海岛屿的野心愈发膨胀。他们认为,如果占领区位优势明显的舟山,那等于拥有了一个“极佳的军事指挥部”。 1840年(清道光二十年)7月5日,英军向定海发动进攻,并于次日攻陷定海。这是中国领土第一次被英军用武力占领,揭开了中国近代史的序幕。 1841年4月,英军在定海民众的抗击下退出定海。为加强防务,清政府将定海县升为直隶厅,隶属浙江省。 1841年9月,英军再度进攻舟山,定海三总兵蒙难,是为震惊中外的“鸦片战争定海第二次保卫战”。英军第二次占领定海后的第六天,在定海设立政府,次年1月,又宣布定海与香港为国际自由贸易港。 1842年8月29日,中英《南京条约》签订,英国除了得到广州、福州、厦门、宁波、上海五口通商,将香港割让给英国以及赔款等条款外,第十二条还特别规定:“惟有定海县之舟山海岛、厦门厅之鼓浪屿小岛,仍归英兵暂为驻守;迨及所议洋银全数交清,而前议各海口均已开辟俾英人通商后,即将驻守二处军士退出,不复占据。 ”1846年3月12日,中英订立《退还舟山条款》,主要内容是:“英军退还舟山后,舟山等岛永不给与他国;舟山等岛若受他国侵略,英军应为保护无虞,仍为中国据守。 ”5月17日,英军从定海城内撤到海边,被英国军队侵占四年零九个月的定海终于再次回到祖国怀抱。

英国政府曾想割据舟山,成为英国的商业和军事基地。法、德、美等国也看到了舟山的军事价值,认为是“海防要塞”。在第二次鸦片战争期间(1856~1860),英法联军中法军司令官蒙托邦将军多次申述占领舟山的好处:“我只能重申我在前面几封信中已经写过的东西,那是舟山群岛无论就其卫生条件,就其作为一个商业据点,特别是就其军事位置而言,都是再适宜不过的了。 ”尽管法国政府如何处心积虑地想得到舟山,但英军司令官额尔金施加压力,迫使法国放弃占有舟山的想法。 1868年,李希霍芬先后写了两份夺取舟山作为“北德海军站和港口殖民地”的报告,请德国总领事转交首相俾斯麦。 1870年4月2日,俾斯麦在一件亲笔签署的训令中,指示普鲁士驻华公使李福斯与中国谈判关于在舟山或附近其他地区取得一个海军站的问题。但是由于英国人的反对,加之普法战争的爆发,德国人的计划才没有实现。1900年,马汉完成了《亚洲问题》一书,在书中鼓吹美国应该同沙俄争夺中国这块“肥肉”。与此同时,海军作战委员会在他参与下拟定一份报告,建议夺取舟山群岛作为美国的海军基地,以便伙同英国控制中国的长江流域地区。

四 从旅游居住来看,舟山是“海上乐园”

鸦片战争前,舟山定海是英国人魂牵梦绕的城市,他们的记载从不同侧面为我们展现了18世纪定海的城市风貌。在斯当东《英使谒见乾隆纪实》一书中这样写道:“在欧洲的城市中,定海非常近似威尼斯,不过较小一点。城外运河环绕,城内沟渠纵横。架在这些河道上的桥梁很陡,桥面上下俱用台阶,好似利阿尔图。 ”斯当东对定海的街道、住宅进行了认真仔细的实地考察,甚至把当时的定海这个海岛小城比作是“东方的威尼斯”,这在一定程度上反映了当时定海城的繁荣景象。

鸦片战争后,宁波被迫辟为“五口通商”口岸之一,一些外国传教士纷纷来到舟山传播福音,同时也留下了许多对舟山群岛的描述。美国传教士麦嘉缔的《回忆录》中提到:“舟山是一个富饶的岛屿,定海城就建于此处。舟山有18个人口稠密的村庄。……舟山群岛的景色对我来说是新鲜的……”英国传教士施美夫在游记中写道:“舟山成了健康、适宜的居住地。经历过香港不利健康的气候之后,能来到舟山,享受她高爽的气候,令人精力充沛。 ”英国传教士立德夫人在《舟山群岛游记》一文中,更为详细地记录了她对舟山一些岛屿的观感,从一开始“我们决定去舟山群岛海域寻找乐园,体会咸水环绕的新鲜感”。后来发现舟山的群岛之美:“在这片中国海岸,山峰和岛屿非常峻峭,给人第一眼的印象极为深刻。 ”遇到海市蜃楼的景色之美:“在舟山岛屿的宽阔港湾上,有一片中国村庄,在海市蜃楼中显现出一座美丽的城市,这座虚幻飘渺的城市让我们想起了澳门。 ”由于住在长江三角洲泥淖平地上,不由自主地对群山环绕、海水之中的贸易港口十分向往:“我们如果生活在海港,站在办公室窗前,观看花园、公园、道路、果园和游艇,该是多么美妙!……我们觉得,这就是我们梦寐以求的休养场所。这座岛屿环境十分优越,山清水秀,供应充足,宜于居住。……这是我们在这片海岸所见过的景色最美的岛屿,我们觉得就其气候、环境而言,这是我们周围最好的消夏胜地。”最后,立德夫人建议附近的读者也学一学他们。如果有些人仍然住在长江三角洲,希望不要放弃在中国海域旅游的大好时机。

五 从宗教信仰来看,舟山是“中外文化交流的聚焦点”

从18世纪中叶起,随着英国东印度公司遣人遣船进入舟山群岛,此地已经或多或少地开始接受西方文化的影响。当时,由于葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、美国商人的关系,水手中有大量的欧洲和中国基督教徒。基督教信仰,在鸦片战争前就从澳门、马六甲、长崎传到舟山。据平托《远游记》记载:“嘉靖年间,宁波港外的双屿岛上,人口3000,其中葡萄牙人1200。房屋千余间,有医院两所,天主教教堂六七间。 ”1840年中英第一次鸦片战争后,随着宁波的开口通商,其外港舟山也就成了与西方文化接触的最前沿,被西方人称为“基督教教区”。德国传教士郭士立的《1831~1833年在中国沿海三次航行记》一书记载:“我们在这度过了好多天,人们对上帝的需求每天都在增加。我们参观了其他几个属于舟山群岛的岛屿,那些岛屿也住满了人。这里宣传福音书遇到的阻力要比在太平洋的其他岛屿少得多。 ”施美夫指出:“外国人的存在可能会给舟山人的品味和需求打上永久的烙印。欧洲制造的小商品登陆舟山,给当地手艺注入了新的动力。因此,舟山人比他们的同胞至少先进半个世纪。 ”舟山就是这样一个很实际的城市,这里士绅很少,人们不理会对外国人的文化歧视,只要能赚钱,无分中外。

同时,西方人也看到,舟山是一个佛教圣地,随处可见众多的僧侣以及佛塔、寺庙等佛教建筑,因此佛教气息十分浓厚,当地居民大多信仰佛教,而且非常虔诚甚至痴迷。在斯当东的日记中有许多这方面的记载:“群岛之中有些引人入胜的地方,尤其是其中的普陀山,被形容为人间天堂。……这个地方是全国闻名的胜地。”鸦片战争以后,英国的水手、传教士、商人、外交官往来于上海和宁波之间,对普陀山更为熟悉。他们指出,普陀山不是一个单一的佛教领地,历来是“三教合一”,极具包容性的信仰之岛。中国人是一个会包容的民族,不像他们自己那样狭隘。在阿罗姆一幅关于“普济寺”的画中,寺庙右侧竖立着一尊十字架雕塑,这说明普陀山上还曾有过基督教的痕迹。另外,岛上还有许多小道观,供奉土地、关公、风师、雨师。