石马岙发现罕见清朝秀才捷报单

提示:岱山石马岙人杰地灵,是舟山群岛历史上一个典型的“秀才村”,人文底蕴深厚,因石马得名;因秀才闻名。几百年的历史文化发展中,耕读文化始终是石马岙於氏的“核心”文化。海禁展复后的清康熙31年(1692),先祖炳、焯二公(兄弟俩),从萧山临浦白塔湾峡山头,携妻带子迁徙岱山,定居石马岙。先祖筚路蓝缕、垦辟草莱,因治家有方,务农经商有道,不久便成望族。为使家族久盛不衰,先祖崇尚文化,尊师重教,兴办於氏义务教育,致使人才辈出,功名显赫,业绩辉煌,光是通过科举考试取得的邑庠生即秀才就有25位,其中的两位为贡生。石马岙成为钟灵毓秀之地。

一、一个偶然机会发现秀才“捷报”单

当您走进这悠悠古村落,可见一座座岙内於氏遗存的清代古民居,这些古民居素朴淡雅,粉墙黑瓦,重檐挑角。建筑风格大气,原木块石,黛瓦青砖,古朴自然。其中有一座称“楼屋道地·秀才楼”的古居特别醒目。该楼为七幢两层楼,双檐硬山顶九桁,砖、木、石条结构,在清代的农村这样的房屋属“凤毛麟角”。

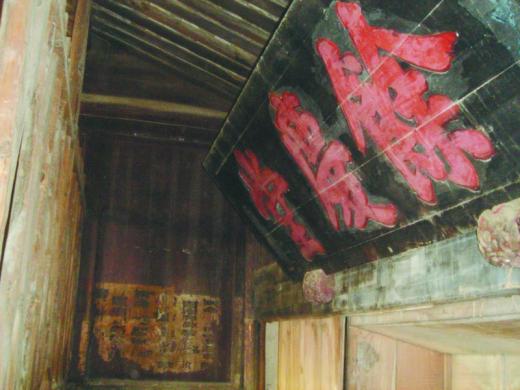

就在这幢古建筑的堂屋里,一次偶然的机会,笔者无意中发现了清代秀才“捷报”单,民间所称的“报单”。“秀才楼”的堂房里(堂房是供奉祖宗的香火堂,有神龛,俗称“神堂”,是办红白大事的地方),神龛上有一块挂于清同治四年(1865)的“余庆堂”堂匾。“余庆”两字语出《周易·坤》“积善之家,必有余庆”,是指留给子孙后辈的德泽。用现代话说:一位做了很多善事,造福乡里,功在国家的人,虽然本人不一定能及时得到回报,但留下来的德泽,必然会惠及子孙,由子孙享受;而相反,一个人做了很多坏事,损人利己,祸国殃民,尽管本人没有受到应有的惩罚,但留下来的遗恨必然会殃及子孙,由子孙来承担。“秀才楼”的先祖,用“余庆”二字做座右铭,要求子孙行善积德,广植福田,走中庸之路。

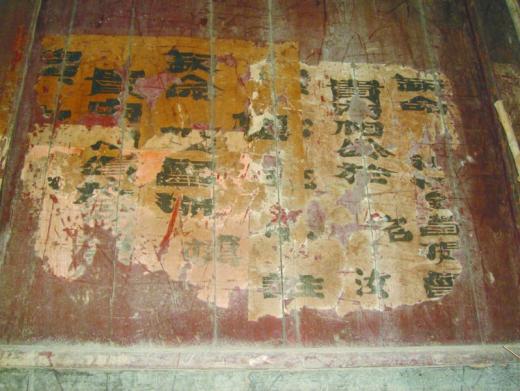

石马岙的古民居堂屋大多数都有堂匾,但都毀于破“四旧”,独独秀才楼的“余庆堂”匾,由于子孙保管得法免于一劫。这块弥足珍贵的清代古匾,当然要照相收藏,载于石马岙史册。就在这张照片中笔者惊奇地发现神龛旁的板壁上贴有文告,仔细一瞧是清朝秀才“捷报”单。

这间堂房曾住过国民党军队,中华人民共和国成立后住过解放军部队,办过食堂,做过生产大队办公室,遭受过文化大革命的清洗,可100多年来抬头可见的秀才“捷报”单却安然无恙,无人发现也无人知道。而且所贴报单不止一张,是同一处覆盖有四张,说明秀才楼里有四位书生考取秀才。但这又为何呢?偌大一间堂房,随处显目处可贴,偏偏贴在高高的同一地方呢?据岱山资深文史专家汪益德先生说:“科举中榜的捷报单,按规矩就只有这处可贴,贴别处属乱贴。 ”

这弥足珍贵的“捷报”单原纸红色,50cm×70cm规格,字木刻印刷,中榜秀才的大名及学名是题上的还是刻的不知,且字小,但姓氏的字与它字一样。

“捷报”报的是什么内容呢?因相互复盖又年代久远,题上去的字已褪色,现在可辨的字有:钦命、提督、贵府相公,於、名、汝。

想到网上查史料看别人完整的秀才报单,全国有几十万的秀才,总有人收藏的,可是找不到。可见秀才“捷报”单留世的已不多了。但举人捷报单还是有,根据举人捷报单的内容,可大概推知秀才捷报单全貌。竖式,第一行:捷报、官报;第二行:钦命、浙江学政提督某某;第三行:贵府相公於某某名某某,考取;第四行:定海县光绪某某年院试邑庠生第几名。

报单内容,捷报:胜利的喜报,以最快速度送达似同现在的“捷报频传”。私报,秀才院试成绩一公布,公布榜旁的百姓立刻将录取秀才名单、地址抄来,自制榜单,去“报喜”获取报喜费,亲戚朋友间也互相通报庆祝。官报那闹热了,县学宫一行多人敲锣打鼓送“捷报”单,报单有3张,1张贴自家堂房,1张贴家族祠堂,1张贴岳父家堂房。你要准备好红包,若家贫,也要准备酒菜款待。录取的秀才由学院设宴招待新科秀才一餐,菜肴相当丰盛,书生十年苦读想的就是这一餐。

报单中钦命:意思是这签发榜单官是皇帝任命的,所谓“朝廷命官”。学政:提督学政的简称,是由朝廷派往各省主持院试、岁试和科试,并督察各地学宫的官员,学政一般由进士岀身的京官担任。这秀才捷报单就由省学政签发的。

二、石马岙於氏出过25位秀才

石马岙於氏的25位秀才是如何考取的?

据村里在1965年谢世的於丹帏秀才口传,结合史料记载,可以了解,考秀才的实际经过是这样的:

第一道县试,俗称童子试,时间在二月,由县级举办,考试由知县任考官,全县的儒生(书生)不分年龄、门第的高低和出身的贵贱,机会均等,都可应考。考试之前先到学宫教官处报名(学宫是县的孔庙,儒学教官的衙署所在),填写姓名、籍贯、年龄及三代履历,还得找一个相熟的廪生作保(廪生也是秀才,是最好一类,享受朝廷每月一定的补助费,作保的考生若有冒藉、顶替、匿丧,被攻讦查出者,就会找廪生算帐,其会受到革职、停发银子的处分)。考试考五场,前二场考八股文与试帖诗,默写《圣谕广训》,圣谕是皇帝对科考的严格要求,有十六条, 有时要求默写其中一条, 约600多个字,如有漏、加、错字在10个以上,此场考试不予录取。第三场考试诗赋,四场五场考对四书五经的解释,考试合格者称为“士子”。

第二道府试。县试结束之后,由县署造花名册递交本县儒学署,并呈送本府或直隶州、厅、县试合格的士子,将参加上一级的府试,府试在管辖本县的府台(或直隶州、厅)举行,时间在四月,知府任考官,知县任监考,考试场次、程序跟县试差不多,合格者称为“童生”,俗称“白衣秀才”。府试通过后,由府里把录取的童生名册呈送到省学院,取得参加院试的资格。

第三道院试。主考官由省学政担任主考,这也是童生试的最高一段,因为主持考试的学政称提督学院,所以称院试。各府知府任监考,考场设在教育厅的衙门称考棚或称“贡院”。

院试录取者称生员、庠生、进学,统称秀才,俗称相公,第一名称“案首”,可以进国家办的官学、府、州、县学读书,院试就是童生考秀才的入学考试,有的童生到老未取得秀才资格,只能做老童生(历史上最老的童生103岁)。录取的秀才分为三等,一等为廪生,享受国家补助;二等为增生,不补助;三等为附生,又称附学生,即才入学的生员。清朝的官、贡生、监生可捐纳,独独秀才头衔必须考才可得。

院试合格者才是真正的秀才,有了秀才资格,就是大清国的知识分子。在大多数人是文盲的时代,考上秀才是风光无限的,也享受特权:可以不出公差和免纳田粮,不担心税赋徭役。在等级森严的封建时代,可以见县官不用下跪,县官也不能对其用刑,即过堂免刑。有公事可禀见知县。秀才的取得代表有了功名在身,受到地方上的尊重,秀才家的大门门楣可以比普通百姓高三寸。戴银质红色帽顶,面有玉板的小滴子帽子,穿法定蓝色长袍、马褂。

三、秀才捷报单见证了“秀才村”的辉煌

有了秀才资格,是否可以高枕无忧了呢?没有,取得秀才资格的,每年由省学政主持进行甄别考试一次,按成绩优劣分别给予奖惩,叫做岁考,也是秀才感到最头痛的,其作用是继续督促其学习,考得不好的有可能被黜革,有俗语一直流下来:“秀才怕岁考,化子怕狗咬。 ”

有了秀才资格可以参加正式科举“乡试”了吗?还是没有,不是个个秀才都可以参加的,还需一轮考试,称科试。在乡试要举行的前一年,岁试成绩好的前几名,由省学政主持进行秀才考举人的预选考试,科试结束,成绩被列为头等、二等、三等的前几名,准予来年参加乡试(有的秀才就到此为止,终身没有挤进乡试的行例)。即使取得秀才身份,因为家贫,多数人遂以设塾教书或坐堂行医谋生。只有少数殷实富户或天分高的人,通过会试、殿试迈入仕途。

石马岙的秀才中还有武生员,即武庠生,俗称武秀才,武科举选拔,作为将军的未来人选。

清朝书生十年寒窗苦读了万卷书,要取得秀才名份又谈何容易,可见科举登仕之难。

石马岙“秀才楼”秀才捷报单的发现,见证了石马岙“秀才村”的历史文化渊源。为研究清代科举考试、报喜,提供了珍贵的史料佐证。

石马岙在清乾隆四十二年 (1777年), 参加秀才丁酉科考试岱山中三名,其中二名是於姓。 1777年至光绪三十一年(1905)结束科举考试的128年中,石马岙於氏共岀秀才23名、贡生二名及先世英贤人物七十九名。

相关阅读:

- ·衢山清末秀才乐声和的三件大益事(2012-04-17)

- ·清代岱山岛上的秀才贡生举人(2014-10-30)

- ·清代岱山岛上的秀才贡生举人(2014-12-03)